柿内水産の歴史

Kakiuxchi’s Chronicle

年間約20万尾を水揚げする柿内水産。

その歴史は1945年、初代・柿内盛吉が一艘の木船で海へ漕ぎ出したことからはじまりました。

創業期

1945-

「初代の決意」

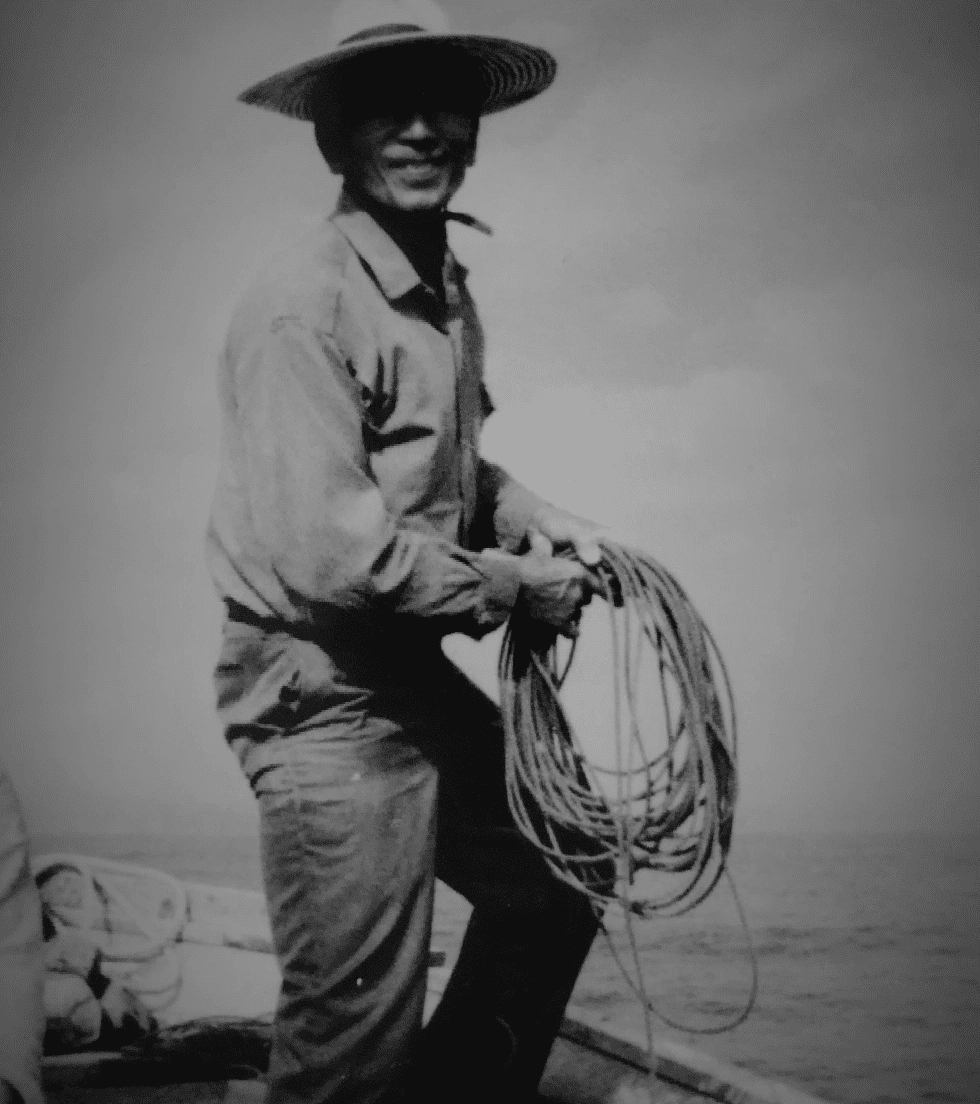

終戦直後。まだ農地に対し就農人口が過剰だったころ、農家だった柿内盛吉は「狭い土地ではなく、広い海へ」と、生活のために漁師になると決意。

たった一艘の小舟から、いまでは年間20万尾を水揚げする柿内水産の歴史が始まりました。

当時は近所の人たちと共同で船に乗る、まさに日々を生き抜くための漁だったといいます。

柿内家の漁師として初代となる盛吉は、鹿児島の片田舎にしては珍しくカメラが趣味だったようで、おそらく二眼レフブーム(1950年代以降)にカメラを購入し、わずかながら当時の様子がわかる貴重な写真を残しています。

-

- 1945年

- 初代・柿内盛吉が漁をはじめる

-

- 1955年ごろ

- ぼら網、いか素引き網、刺網漁を盛んに行う

成長期

1975-

「二代目の築いた、

養殖への道」

初期には、ぼら網、いか素引き網、刺網漁などで生計を立てていましたが、1970年代にのり養殖を開始。盛吉の嫡男である輝盛も漁師の道を歩み始め、親子二代にわたる柿内水産はより体制を盤石なものにしていきます。

日本全体が高度経済成長に沸くなか、鹿屋市漁協ではブリを皮切りに養殖業が本格化。やがて日本初となるかんぱちの養殖に着手。錦江湾は、一年中絶えず黒潮が流れ込みプランクトンが豊富で良質な漁場であったため、潮流が早く身の引き締まった魚が育つ環境は、暖流魚であるブリやかんぱちの養殖に打ってつけでした。

1977年に法人化した二代目柿内水産も、ブリ養殖を経て、かんぱち養殖へとシフト。漁協とともに大きく成長を遂げ、瞬く間に数万尾を養殖するようになります。

-

- 1970年代前半

- のり養殖、エビの底引き網漁、まぐろ、ひらめ、さば、あじ、かわはぎなどの地引網漁に力を入れる

-

- 1977年

- 二代目・柿内輝盛が「柿内水産 有限会社」として法人設立。ブリ養殖を開始

-

- 1979年

- もじゃこ(ブリの稚魚)漁をはじめる

-

- 1980年

- 鹿児島県鹿屋市でかんぱち養殖が本格化

-

- 1985年

- ブリの養殖技術を生かし、かんぱち養殖にシフトする

-

- 2000年代

- 鹿児島県が全国のかんぱち水揚げ量50%以上に。鹿屋市が20%以上を占める

-

- 2014年

- かわはぎ養殖を開始

-

- 2015年

- それまでの養殖法を大幅に改善した、よりおいしくて新しいかんぱち養殖への挑戦をはじめる

-

- 2019年

- しまあじ養殖を開始

-

- 2020年

- これまでの技術や知識を集約した「極上 三ツ星かんぱち」の販売開始

成熟期

2021-

「極上の

“三ツ星かんぱち”を」

平成に入ると、鹿屋市のかんぱち水揚げ量は、全国の20%を占めるまでになり、かんぱち大国としての地位を不動のものとします。

なかでも柿内水産は国内最大級の規模へと成長し、年間20万尾を育てるように。

「数だけでなく、さらに上質な魚を育てたい」そう考えた三代目の柿内三兄弟は、通常より3倍の手間がかかる養殖法に切り替え、甘みや旨味が一般的なかんぱちの数倍から十数倍に達する「極上 三ツ星かんぱち」の商品化に成功。

その味が認められ、ミシュラン星付きレストランにもお取り扱いいただいています。

仕入れ、ご購入について

商品の仕入れやご購入、そのほか商品について気になることは気軽にお問合せください。